导读:

5月14日,中国航天科技集团有限公司第六研究院发布讣告,中国共产党优秀党员、中国科学院院士、我国航天液体火箭技术专家、中国航天科技集团有限公司科技委顾问朱森元同志,因病医治无效,于2025年5月14日9时47分在北京逝世,享年95岁。

一、激励一生的信念

搞好枪炮,让中国变得强大

森元,是祖父给他取的名字,希望他能如参天大树,蔚然成林,庇护家园。然而上世纪三十年代,日寇对故乡的践踏、亲人的流离失所,让年幼的他明白了一个道理:无国何以有家。

“爷爷说,我们这枪炮不行,行的话我们就可以和他们打,他当时给我的印象很深,要搞好枪炮,这个我从小就知道了。”

搞好枪炮,让中国变得强大,才能不再受气挨打。

1949年秋,朱森元考入了中央大学(后改为南京大学)航空系。那一年,饱经沧桑的中国升起了五星红旗。刚成立的新中国百废待兴,急需大量专业技术人才。

20世纪50年代,作为首批留苏学生,朱森元来到了莫斯科。七年寒窗,“认真”二字让他一直都是最优秀的学生,苏联老师十分赞赏朱森元,很多课程甚至让他免考。

“世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的,你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。”当年毛主席看望苏联留学生时的讲话,深深刻在了朱森元的心中,也成为了激励他一生拼搏的动力。

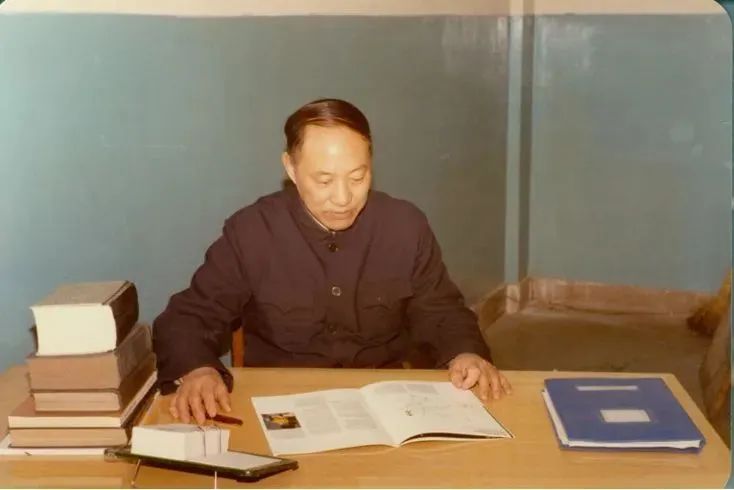

1955年1月31日,朱森元在莫斯科与德国留学生讨论问题。

二、攻克冷却难题

点燃中国航天的梦想

1961年,朱森元学成归来,进入国防部五院。

发动机被誉为火箭和导弹的“心脏”,只有确保这颗“心脏”足够强劲有力,才能真正使命必达。朱森元毕生研究的,就是这颗不可或缺的“中国心”。

中国航天一穷二白,朱森元遇到的第一个难题就非常棘手。“东风三号”导弹是我国独立研制的第一个导弹型号,发动机冷却技术却始终不过关。

1977年11月12日,朱森元在法国巴黎SEP公司”活门涡轮泵装配工段”。

当时,美国等发达国家很多火箭主发动机使用的都是偏二甲肼和无水肼各50%混合而成的推进剂。但我国既不掌握这一技术,也没有这方面的资料,甚至没人见过偏二甲肼和无水肼。

后来,钱学森先生几经辗转,从国外买回这两样推进剂,却苦于没有合适的冷却剂。专门研究发动机的朱森元不肯服输,与有剧毒的偏二甲肼开始了朝夕相伴的日子。

记者:很危险,它有毒,您还天天跟它在一块,没有担心过吗?

朱森元:我不怕,没事,闻一点就闻一点吧。

1988年6月,朱森元主持我国第一个涡轮泵高速转子动力学,研究生论文答辩会

三、攻克氢氧火箭发动机难题

中国航天迈向新高峰

1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,“三星一船”的发展规划提上议事日程。

当时,液体火箭发动机研究所绝大部分被迁到了陕西秦岭的大山里。朱森元被任命为新型氢氧火箭发动机研究负责人,手下却只有23个人。朱森元说:“你们看着,我们会把问题一一解决。”

从1977年到1983年,经过7年艰苦攻关,氢氧发动机从预研型进入到实用型,“长征三号”三子级全系统试车获得成功。即使在几十年后的今天来看,他们的效率依然是领先的。

四、氢氧发动机苦战72天

朱森元团队的决心与胜利

1984年1月29日,中国当时最大的运载火箭“长征三号”火箭矗立在西昌卫星发射中心的塔架上,准备将“东方红二号”卫星送入36000千米的地球同步轨道。所有人都对这次发射寄予厚望。

就在大家以为发射成功时,一个多小时后,却传来噩耗:火箭第三级第二次点火启动仅3秒,发动机失去推力,没能将卫星送入预定轨道。

当时媒体对外公布了我国发射的第一颗试验通信卫星取得部分成功的消息。也就是说,除了朱森元团队负责的火箭系统第三级发动机——氢氧发动机之外,都是成功的。

那年除夕夜,试验队会餐,兄弟单位都在举杯庆祝,唯独朱森元和他的氢氧发动机团队一言不发。压力压得氢氧发动机团队的技术人员二话不说,开始夜以继日地寻找问题根源。

朱森元:涡轮泵总体设计的改进问题,需要采用弹性支撑技术。

72天之后,1984年4月8日,

火箭发射成功,

中国终于掌握了空中二次启动技术,

成为世界上第三个

拥有低温高能氢氧发动机的国家。

五、传承火箭科技

引领中国航天未来

1985年,YF-73氢氧发动机项目获国家科技进步奖一等奖。此后,技术不断迭代更新,天宫空间站、嫦娥探月、羲和探日、天问探火……跳动着氢氧发动机这颗“中国心”的火箭带着国人的梦想一次次再探苍穹。

其实,除了搞科研,朱森元喜欢的工作是当“老师”。从事载人登月相关工作的航天科技集团六院主任设计师郑孟伟,是朱森元的博士关门弟子。两人成为师徒时,朱森元已经年近八旬,视力下降非常明显,双眼视力只剩0.3左右,看字几乎需要贴在纸上才能看清。

可让郑孟伟记忆犹新的是,朱森元坚持自己动手批改每一份论文,他总是说,“成功是差一点点的失败,失败是差一点点的成功,搭建‘天梯’的途中来不得半点马虎。”

2008年11月,朱森元观看发动机长程试车时留影。

如今,责任与重担

已经交到徒弟们身上

朱院士,一路走好!

(声明:本文仅代表作者观点,不代表本站观点,仅做陈列之用)

[责编:tdsr]

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

tdsrwz@163.com